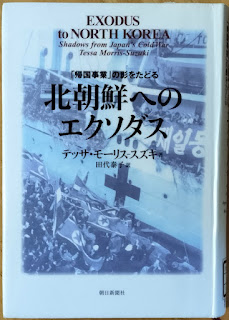

「帰還事業」の影をたどる 北朝鮮へのエクソダス,テッサ・モーリス‐スズキ著,田代泰子訳(朝日新聞社)を読む。

主に1959~67年に9万強の人々が北朝鮮の渡った帰国事業がいかに行われたのかを調べたレポート。赤十字やアメリカなどに残され、開示された文章を丁寧に分析してその全体像を明らかにする。植民地をもっている国が負けそれを手放す場合、自国にいる旧植民地の人には自国の国籍を与えるのが通常であるが、日本の場合朝鮮人、台湾人から日本国籍を取り合上げたことが問題の基礎にある。この事業の発端は、4.3の済州島での虐殺のさいに日本に逃げてきた人たちが北朝鮮へ行くことを希望したことにはじまる。在日の朝鮮人は多くが南朝鮮から来ておりこの人たちが帰還事業で北朝鮮に行ったことになる。

この事業は日本政府、北朝鮮、韓国(李承晩)、アメリカ政府、ソビエト、赤十字のそれぞれのことなる思惑がいかにぶつかり合って成立する。日本の場合政府が政治・治安(貧困にああえぐ者たちの中には共産主義活動に走るものも多数いた)・経済(社会福祉の重み)上の懸念と偏見から彼らを排除したいという考えからである。北朝鮮は当初乗り気がなかったが、朝鮮戦争後の人手不足と対外的に人道をアッピールできること、日本・韓国に対する楔の考えがあった。韓国は北朝鮮への帰還事業には強烈に反対していたが、赤十字が関与する人道的な行事に反対できなかった。アメリカは日本の左右いずれもが帰国事業に賛成でかつ安保改正をひかえていたので賛成した。ソビエトは台頭する中国に対して北朝鮮への影響力を高める狙いがあった。赤十字本部は当初人道支援という題目で動かされたが、その実態を知るにしたがって及び腰になる状況になり、また赤十字の中での日本赤十字および朝鮮赤十字の本部とは異なるかんがえのもと行動する。

最後に帰還者の苦労が語られている。北朝鮮に余裕があった当初はそれなりの待遇があったが、その後多くのものが苦難な状況に追い込まれる。そのなかから脱北をする帰還者。複雑な戦後政治の中で行われた帰還事業を実態を教えてくれる本であった。

0 件のコメント:

コメントを投稿