「ゲノム編集とは何か「DNAのメス」クリスパーの衝撃」小林雅一著(講談社現代新書)を読む。現代のゲノム編集についてまとめたもの。遺伝子操作の歴史から、最新のゲノム編集技術クリスパーについてまとめる。クリスパーとは細菌の遺伝子を利用したゲノムの特定の場所を切断し、特定のゲノムを付加する技術。DNAの変異の基本をまとめる。ひとつの塩基の変異(SNV)アルコール分解酵素の欠損、複数の変異(SNP)、転座、ヒトとチンパンジーの染色体数の違い、異数性。遺伝子と病気の関係を調べる。行動遺伝学、メンデル性疾患、ポジショナル・クローニング、GWASと発展。またDNAが変化せずに遺伝子の働きを制御、エピジェネティックもある。クリスパーの発見と特許取得のあらそい。この技術がいかに適応されようとしているか。ブタの臓器の人への移植、遺伝病への取り組み、不老不死の夢、医療系クラウドサービスについてなどが語らる。ここまで進んでたのかと感心するとともにこの先に一抹の不安を感じる。

2025年12月24日水曜日

2025年12月20日土曜日

高橋是清邸

江戸東京たてもの園を訪ねる。東京都の歴史的建物をまとめて野外展示する施設で、小金井公園の中にある。旧光華殿、旧自証院霊屋、三井八郎右衞門邸、高橋是清邸などを見て歩く。三井邸は三井財閥本家の邸宅で細部まで贅を凝らしたつくりに感心した。また高橋是清邸は226事件で高橋が暗殺された2階部分が見学できる。「不忘無」の掛け軸と孫娘と撮った写真が展示されていた。

2025年12月18日木曜日

「化石の分子生物学」

「化石の分子生物学 生命進化の謎を解く」更科功著(講談社現代新書)を読む。化石からDNAを抽出しその進化を明らかにする研究の概要を述べる。ネアンデルタール人と現代人の交配の問題、ルイ17世の子孫問題とDNA手法の確立、縄文人の起源、ジュラシックパークの可能性、地球の歴史と分子の進化、分子進化から考えられるカンブリア紀の爆発などの研究が簡潔にまとめられる。いかにDNA汚染を排除するか、PCR(ポリメラーゼ・チェイン・リアクション)の発明など知らないことが多く参考になる本である。

2025年11月29日土曜日

2025年11月23日日曜日

土星の環の消失 NO.2

8月22日に土星の環の消失の話題をあげたが、再度投稿する。約15年ごとに消失がおこるが、細かく言うと複数回ある。そのひとつは地球から見て環を真横から見るときで2025年3月24日と11月25日である。もう一つは環の真横に太陽が位置するときで、環に全く光が当たらないので見えなくなり、これが5月7日になる。22日に観望し写真撮影をしたが、薄い環と土星表面の帯が見られた。また写真には写らなかったがタイタンが環と重なっているのを観望した。

2025年11月15日土曜日

葛西臨海公園

県民の日に葛西臨海公園周辺を歩いた。最初に水族園を訪ねたが、複数の幼稚園生と小学校低学年の遠足に重なりうるさかった、ただ職業柄お互いさまと感じがしています。マグロやサメが回遊する水槽とペンギンのプールは見ものである。そのあと隣接する鳥類園を散策する。東京湾にかつてあった湿地を人工的に作ったものでハシビロガモやカワセミをみながら秋の温かい日差しのもと心地よい散策をした。

2025年11月9日日曜日

「分子のはたらきがわかる10話」

「分子のはたらきがわかる10話」(齋藤勝裕著,岩波ジュニア新書)を読む.理系の高校生または学部生向けの教養書,書き出しの部分は大雑把だなと思ったが,各論は豊富な知識を使った分子の世界を訪ねる知的興味を喚起する内容.高校の化学基礎の教科書の先を展望させてくれる内容で理系進学者に勧めたくなる.話題としては分子に様々な機能をもたせる,爆発する分子,染色の仕組み,薬と毒,液晶,生体膜などがあげられている.

2025年11月7日金曜日

「知性とは何か」

「知性とは何か」佐藤優著を読む.反知性主義とは「実証性や客観性を軽視もしくは無視して、自分が欲するように世界を理解する態度」で、最近政治の世界などで看過できないほどはびこっている(2015年初版,安倍政権下).それに対峙するには知性を磨かなければならない.知性を身に着けるための語学習得方法や読書方法を詳述している.佐藤氏の著作を読むのは初めてだが難しい部分が多かった.

2025年10月29日水曜日

朝霞台地末端を歩く

仕事が急になくなったので、前から気になっていた朝霞台地末端を歩いた。訪ねたのは3か所である。18世紀に建てられた当時の農家の生活がわかる旧高橋家住宅、1500年前の前方後円墳の柊山古墳。いずれも台地の末端にある。最後に台地の末端が本体から浸食によって分かれた午王山、ここは弥生時代の環濠集落あとが発掘された。かつて来た時に比べ周囲が柵で覆われていて地層見学ができなくなっていた。いずれも台地(朝霞台)末端にあるのだが、沖積との比高差が30mほどあり急な坂道になっている。

2025年10月25日土曜日

放散虫化石Tシャツ

ネットで放散虫化石グッツを探していたところ、面白いものを見つけ衝動買いしてしまった。写真にある通り放散虫化石をプリントしたTシャツで、誰がどう作ったのかわからないが、中期中新世の放散虫化石群集が正確にプリントされているのに感激している。

2025年10月23日木曜日

レモン彗星

10月23日(木)に久しぶりに晴れたので自宅ベランダでレモン彗星を探した。午後6時前後、西北西の空、アークトゥルスの上に4等級の尾を引く姿を写真撮影した。また8×30の双眼鏡でもやっとする姿を確認することができた。

レモン彗星 (C/2025 A6)は、2025年1月3日にレモン山サーベイによって撮影された画像から発見された長周期彗星(周期は1350年)である。10月21日に地球に最接近をした後、11月8に近日点を通過する。10月23日から11月2日が見やすいとされている。

2025年10月13日月曜日

旧古河邸

都心の歴史的な洋館のひとつの旧古河邸および庭園を訪ねる.鉱業で財をなした古河財閥当主の本宅および迎賓館にあたる.戦後の財閥解体で最終的に国の所有となり一般公開されている.上野台地の西の段丘崖にジョサイア・コンドルによって建てた洋館で,上野台地の段丘崖上に邸宅,斜面にバラが見事な西洋式庭園と滝,崖下に回遊式日本庭園が配置される.赤っぽい安山岩で造られた豪奢な建物は一階がオフィシャルで,二階がプライベートな空間になっている.

2025年10月11日土曜日

「生命の起源を問う」

「生命の起源を問う」(ブルーバックス,関根 康人著)を読む.進歩する惑星科学を取り入れた生命の発生に関する知見やアイデアをまとめたアストロバイオロジーの入門書である.印象に残った点をメモする.生命とは地球の循環からエネルギーをもらう小さな歯車.初期地球大気は還元的であったか酸化的であったか(ユーリー・ミラーの実験).ジャイアントインパクトにより地球大気が還元的環境へ変化する.遺伝子解析による真正細菌,古細菌,真核生物の大分類.初期生命のルカは水素を食べて二酸化炭素で呼吸していた.木星と土星の衛星の氷の下の海(オーシャンワールズ)について(SオーシャンとPNオーシャン).かつて海があった火星の歴史.熱水噴出口での物資進化し生物になる,そこでの詳細について書かれあるものを初めて読む.宇宙を含めての視点で生物誕生を見せてくれる.

2025年9月30日火曜日

富澤湧水

約20年前ぶりに富澤湧水を訪ねる。和光市駅から歩くと谷中川の凹地を通過したあとの白子川の段丘崖の高まりにつき、そこからの崖に湧水群がある。段丘礫層と東京層の間から豊富な水が出る(露頭は確認できず)。崖沿いに建つ地福寺、熊野神社には湧水をためた池があり、湧水点そのものは旧川越街道沿いの富沢湧水と大坂湧水群(大坂ふれあいの森)でみられた。

2025年9月8日月曜日

皆既月食

9月8日(月)夜半から早朝にかけて皆既月食があり、3時ころから4時過ぎにかけて赤い月が西の空に浮かぶのをみた。皆既中、月のそばでは水瓶座が見え、上には土星、右上には秋の大三角、左にはクジラ座βのティフダが見えた。さらに最後にISSが現れるおまけがあった。24度の無風快晴で心地よい観望であった。

2025年8月22日金曜日

土星の環の消失

地球と土星は太陽の周りをほぼ同一平面を公転しています。また土星の自転軸は公転面に対し約27度傾いています。さらに土星の公転周期が29.5年のため地球から見て30年周期で環の傾きが変化します。さらに15年ごとに土星の環を真横から見るために環の消失が起こります。今年がその年で、複数回あるのですがこの後11月25日に消失が起こることが予報されています。土星が見える季節になってきたので自宅で固定撮影をしました(FC76と4㎜接眼で動画撮影し、AutoStakkert!3.0とRegistax6とで画像処理)。さらにここ2009年から撮ったもので図表を作りました。

2025年8月20日水曜日

「十五年戦争小史」

菅野完氏がユーチューブ上で「十五年戦争小史」江口圭一著の読書会を開いていたので、視聴とともに本を読んだ。

15年戦争を満州事変、華北分離、日中戦争、アジア太平洋戦争とに分け詳述する。満州事変等における現地陸軍の暴走(柳条湖事件、朝鮮軍独断越境、錦州爆撃など)を止められなかった政府。515事件における政府の法律を曲げた軟弱な対応と軍部の台頭。226事件における政府対応と事件に乗じた陸軍の権益拡大。日中戦争時の陸軍の拡大停止の希望に対する自身の利益拡大からの政治家の反対表明(陸軍だけが戦争を推進していたのではない)。圧倒的不利な対米戦争に疑問を呈しつつも最終的に開戦を承認する天皇、このあと戦争遂行にかかわっていく。何度かあった対米戦争への拡大停止の機会、ハルノートが提案されたとき、絶対国防圏の崩壊のときなどを逸し破滅に向かう。最後まで自分達の立場(陸軍と海軍、政治家、天皇)のみ守ろうとする姿勢、その結果ほぼすべてを失ってしまう。各権力組織が組織維持を主眼にし、またその組織内での闘争で不法でも勝てば良いとの価値観が支配する結果が300万強の日本人、2000万強の中国人などを殺戮する結果となる。

2025年8月13日水曜日

偏西風

対流圏の中緯度では西風が卓越し偏西風と呼ばれている。この風は地球規模の南北方向の循環としてはフェレル循環とよばれる。低緯度のハドレー循環と高緯度の極循環とは南北の温度差による直接循環であるが、フェレル循環は両者に挟まれた間接循環である。

偏西風は中緯度高圧帯(亜熱帯高圧帯)から高緯度低圧帯(寒帯前線帯)に向かって風が吹くのがもとになる。この風は転向力により南風が西風に変化(偏西風)する。また上空では北から南に空気は移動するが、強い偏西風のため北西の風になり、全体として中緯度をらせん状に移動する。次に、南北方向の温度差が大きいと西風が不安定になり蛇行(偏西風波動)をはじめる。この波動に伴い空気の上昇域に温帯低気圧、下降域に移動性高気圧が発生。波動の東進に伴い低気圧と高気圧も移動し、さらに温帯低気圧が発達し解消する過程で、南北の温度差が局所的に解消される。このような運動の全体を通して南の熱が北に移動している。

2025年8月11日月曜日

猛暑

今年は言わずもがなだが猛暑である。予報士のはなしを聞くと、発達した太平洋高気圧の上に東にはり出したチベット高気圧が重なり晴天と猛暑をもたらしているようである。猛暑の原因の一つになるラニーニャは今は確認されていない。

チベット高気圧:夏のハドレー循環の空気の下降する位置にあるチベット高原は、夏の日差しで気温が非常に高くなり地上は低圧になるが、上空はその分高圧となりこれがチベット高気圧である。これが7月から8月にかけて大きく東に張り出すと日本は猛暑となる。

2025年8月4日月曜日

二重星

昨年度までは部活動で定期的に天体観測会を行っていたが、現在は自宅ベランダにて経緯台で星を見るくらいにとどまっている。最近は二重星観望をしているが、それなりに面白いので簡単にまとめる。見かけ上近くに見えるものと実際に近くにあり万有引力により周回している連星とがある。また連星は双眼鏡や望遠鏡で分離されるものが実視連星、分離できないが視線方向のスペクトルの周期的変化からわかる分光連星、連星がお互いに隠しあう光度の変化からわかる食連星がある。全天の星の約半分は連星だとされる。最近見た二重星をまとめる。

大熊座ζ:三重星、ミザールとアルコルは双眼鏡、ミザールAとBは望遠鏡でみる。

猟犬座α:固有名コル・カロリ、望遠鏡でみる。白色の主星と、紫色の伴星。

おとめ座γ:固有名ポリマ、望遠鏡でみる。

牛飼い座ε:固有名プルケリマ、主星が明るく分離しづらい。

白鳥座β:固有名アルビレオ、望遠鏡でみる。主星はオレンジ色、伴星は青色に見える。見掛けの二重星。

さそり座β:固有名アクラブ、望遠鏡でみる。

さそり座μ:双眼鏡でみる、見掛けの二重星。

2025年8月2日土曜日

「太平洋」

「太平洋 その深層で起こっていること」蒲生俊敬著(ブルーバックス)を読む。実際に海洋調査をしている研究者による教養書で、非常に面白く教えられることが多かった。深層循環の実相、深層循環が止まったらどうなるか、PCBやマイクロプラスティックによる海洋汚染、プチスポット、ハワイ火山の東のロイヒ火山の成長。陽光丸による天皇海山群の発見、ロバート・デーツによる論文化、デーツによる海底拡大説の発表、「くの字型」に折れ曲がるのは何故か(ホットスポットの南進)。島弧における火山発生の仕組み、成長する海底火山の明神礁(不幸な事故)と手石海丘の調査。深海探査の歴史、超深海で分かってきたこと、より上層と混じりあっている、海底での生物活動はそれなりにある、PCBに高濃度に汚染されたヨコエビの発見。

2025年7月27日日曜日

佐渡金銀山

朱鷺

佐渡島のトキの森公園に行き朱鷺を見てきた。かつては日本各地で見られたが、明治以降の乱獲などにより、2003年に佐渡に残っていた最後の日本産トキが死亡した。その前から中国に贈呈された個体の繁殖飼育が成功し自然下に放鳥され数が増えてきている。赤い鷺と書くが、体長はダイサギよりやや小さく(ダイサギは首が長いので体躯はおなじくらい?)赤い顔、薄赤い風切りや尾羽が特徴。空を飛ぶときはダイサギと違って首はまっすぐである。今の時期は全体に白いが繁殖期には背面が灰色になる。写真はトキの森公園のケージの中のトキだが、水田の周辺で見られるそうなので車の中から注意していたが、見えるのはダイサギとアオサギで残念であった。稲刈りがすんだ後のほうが見やすいとのことである。

2025年7月13日日曜日

フランス革命

フランス革命関係の本を読もうとしたのだが、基礎知識がなく進まないので、フランス革命についてまとめられた「歴史の森」のサイトのYouTube動画をみる。フランス革命を記録したパリに住むリタイアした裕福な老人のセレスタン・ギタール氏の日記をもとに、いかに革命がはじまり、進行し、変質しそしてナポレオンの独裁に至るかをまとめたものである。6回シリーズで4時間15分で各回の題名は革命前夜、激動の予感、激動の日常、革命の転換点、恐怖政治への道、恐怖政治の果てとなっている。

絶対王政の下での経済的な破綻を出発点にして支配されている第3身分(国王、僧侶と貴族以外)の政治的発言が強まる。要求を通すため民衆が立ち上がりこれを抑えようとする王政との衝突がおこる(バスチーユの監獄の襲撃)。引き続く衝突のあと国民議会が主導して立憲民主制が成立する。表向きは承認したルイ16世だが実際には肯定しておらず国外脱出を試みるも失敗する。これによって国王に対する信頼が地に落ち立憲民主制から国王を排しての共和制に移行しようとする意見が大きくなる。権力構造が変化するなか社会が劇的に変化していく、人権宣言と憲法の成立、それまでの精神的な柱である搾取する側であったカトリックの否定、革命に反対する外国からいどまれる戦争、信頼を失った国王の処刑と続く。国民議会では共和制を主張するジャコバン派が台頭し立憲君主派、穏健共和派(ジロンド派)の粛正がおこなわれる。さらにはジャコバン派内のロベスピエールの反対者に対しての粛正、密告制度による政権への批判勢力への粛正と恐怖政治の時代になる。パリでは毎日のように多数の人間がギロチンにかけられ、社会機能がマヒし物価のものすごい高騰、治安の悪化、いつだれが処刑されるかの恐怖の中、ロベスピエールが糾弾され処刑される。その後も混乱は収拾されず、これを解決する強権的なリーダーシップが待望される中、イタリアとの戦いで活躍した英雄ナポレオンが次の時代の主役になっていく。

フランス革命の中に現代のフランスの人たちが自分たちの主張するときに行動に訴えるという起源を感じるとともに、民主主義が作られる際にいかに血が流されたのかがわかる。また、歴史とはこんなにも意図しない展開をするものであることを感じた。

2025年7月11日金曜日

「デジらく」と「百問繚乱」

デジタル採点が高校に導入され、採点時間の短縮と採点ミスの減少の恩恵を感じでいる。具体的にはここ数年、定期試験の採点ソフトとして、デジらく、次に百問繚乱を使った。両者の違いをまとめる。デジらくは指定の用紙を使わなければならない、これは答案ごとに誰のものかをマークして認識させるためと、四隅の四角いマークによって解答欄位置を確定させるためであるが、この調整がやや面倒である。生徒のマークミスの訂正や印刷の際に原稿にはあったマークが消えてしまうなどである(印刷機とプリンターの余白の違い)。百問繚乱は普通の紙に作った解答用紙が使え、順番に並べた解答用紙をスキャンしこれを名標にエクセルの貼り付けの様に関連付けする。ここでミスのないよう注意が必要。解答用紙印刷やスキャンがあまりずれていなければ解答欄の位置認識は問題はない。部分点設定、自動採点等の違いはあるが用紙の扱いが一番の違いで、百問繚乱の方が最初のハードルが低い。

2025年7月6日日曜日

ケンコーSE-AZ5

個人の望遠鏡として長らくem1s赤道儀にfc76鏡筒の組み合わせを使ってきた。前の職場を離れる際に生徒に使わせていたem1sを残し、fc76のみ自宅に持って来た。鏡筒だけでは使えないので一番安い台を探して選んだのがケンコーSE-AZ5経緯儀である。ezgtiと同じ三脚が付いていて、これはやや華奢であるが観望にはまあ使える。問題のケンコーSE-AZ5だがフリーストップで微動がついていてこれもまあ使える。細かいことを言うと水平の微動に若干遊びがありハンドルの反応がいまいちである。テストとして上弦の月をみた、直線的なアルプス谷が印象的だった。簡便な経緯台なのでちょくちょく使えそうである。

2025年7月5日土曜日

「日本海 その深層で起こっていること」

「日本海 その深層で起こっていること」蒲生俊敬著(ブルーバックス)を読む。海洋化学者が日本海の科学的な姿をまとめたもの。同著者の「インド洋」がよかったので手に取った。最深部が3800mの他の海域との接続が少ない海、日本海盆・大和海盆・大和堆・隠岐堆・対馬海盆、海流の姿、底層水が太平洋などに比べ温度が低く溶存酸素量が多い(日本海固有水)、北西部からの冷たく重い海水の沈み込み、100-200年周期の熱塩循環、同じような規模の黒海との違い、氷期間氷期の繰り返しの中での日本海環境の変化(死の海と豊穣の海)、地球温暖化と日本海の変化(表層水温上昇、底層水の溶存酸素量減少とph上昇)、カナリアの警告を読み取らなければならない。

2025年6月30日月曜日

「虹の鳥」

「虹の鳥」目取真俊著(影書房)を読む。沖縄の問題を語る目取真俊の代表作との評価のある作品。このような激しい暴力描写のある作品を読むのは初めてである。人間性の全くない比嘉にカツヤが中学生から、高校中退、社会人となるなか暴力で支配されていく様子。比嘉に指示されるまま、覚せい剤?で廃人にされつつある少女(マユ)を利用した美人局。比嘉からカツヤなどがうける暴力、美人局の客に加えられるカツヤの暴力、同業者の男女に加えられる比嘉とカツヤの暴力と性暴力などが詳細に描写される。沖縄の米軍問題を背景にゆがんだ社会(米軍に様々な権利が蹂躙されるとともに基地の土地使用料や米軍が落とす金で潤う社会)が背景にあり、そのなかでやくざの末端のチンピラの活動が描かれていく。あまりに詳細な暴力表現に途中読むのが止まってしまった。最後に比嘉の暴力の中、アクシデントで殺害することになり、マユとあてもなく逃げるカツヤ、救いのない結末である。沖縄の社会の問題を描いているのだが、人に勧めるのが難しい本である。

2025年6月21日土曜日

「インド洋」

「インド洋 日本の気候を支配する謎の大海」蒲生俊敬著(ブルーバックス)を読む。海洋学者が書いたインド洋についての本。知らないことが多く得るところが非常に多かった。インド洋の地形、中央海嶺、ロドリゲス三重点、スンダ海溝、ディアマンティナ断裂帯、ホットスポット(東経90度海嶺、チャゴス・ラディヴ海嶺)、海水の流れ、海底温泉を探す、モンスーン、ダイポールモード現象、歴史的火山噴火、熱水口での生物群集、シーラカンスやジュゴン、アデン湾と紅海調査。地学を教える基礎の文献となる本である。

2025年6月7日土曜日

コジュケイ

盛りの花菖蒲を見ようと 智光山公園を歩いていて、コジュケイに出会う。普段は「ちょっとこい」と大きな声で鳴くので気がつくのだが、珍しく足元の雑草の中で歩くのを見つけて写真に収めた。25cmほどのキジの仲間で戦前に中国のものを狩猟用に放鳥したのが繁殖している。ここではまたガビチョウの大きな声がそこかしこから聞こえまた警戒心が少ないのか姿も確認したが、これも愛玩用に中国から輸入したものが野外に逃げて増えたものである。

2025年5月25日日曜日

「海はどうしてできたのか」他

かつて「フォッサマグナ」を読み、知的に面白かったので同じ作者の本を手に取った。

「海はどうしてできたのか」藤岡換太郎著(ブルーバックス)。高校生向けに書かれた読み物、専門家が書いているのできちっとしているのだが深さにおいてやや食い足りない。新生代のモンスーンの発生、海流の変化(南極還流の成立、海洋深層水の成立、黒潮の成立、パナマ地峡の成立)や(今後)海が消えるシナリオなどは興味深かった。

次に「川はどうしてできるのか」藤岡換太郎著(ブルーバックス)。川の博物学の本?このような視点で川についてまとめたものは初めて読む。正直面白く以下の内容が印象に残る、構造的に規定される大河の流路、ヒマラヤを乗り越える川、河川争奪、海底を流れる川、多摩川を上流から下流まで訪ねる、天竜川やアマゾン川の昔を考える。

(6/20に追加)引き続いて、「山はどうしてできるのか」藤岡換太郎著(ブルーバックス)を読む。プレートテクトニクス入門という位置づけの本。普段行っている自身の授業を強化する内容でありありがたかった。知っていることがほとんどであったが、研究者ならではで細かい知識が網羅されていて得ることが多かった。ただ若干ミスや説明不足が目立ったのが気になった。

2025年5月11日日曜日

「日中15年戦争」

「日中15年戦争(上下)」黒羽清隆著(教育社歴史新書)を読む。先の大戦はアメリカだけに敗れたのではなく中国にも敗れたという視点の大切さを指摘。自分の中では一つ一つがばらばらであったものが一連の流れの中で理解できる。(上巻)山東出兵、張作霖爆発事件、いかに陸軍が不法行為を繰り返しそれを政府が追認したか。満州国の建国、上海事変、国際連合脱退、華北への侵攻、泥沼に入り込む日本。大長征、国共合作、整う対日本の体制。(下巻)汪兆銘を使った傀儡政権、持久戦に持ち込む中国軍との戦いの実際、戦時経済体制へ、国家予算・軍事予算増大、民需予算の減少。中国共産党支配地域での様子、ゾルゲ事件の尾崎秀実の中国観、3国同盟はなんだのか、満州権益を守ろうとするために対米戦争に突入。ポツダム宣言受諾の様子。

2025年5月9日金曜日

さいかち窪

2025年5月4日日曜日

港区芝を歩く

連休に港区芝を歩いた。はじめに旧芝離宮庭園に行く。沖積低地に作られた庭園で昔は海岸沿いあった汐入庭園であったが現在は埋め立て地とビルに囲まれている。次に寛永寺に行く。徳川家の菩提寺であったが第二次世界大戦の際の空襲で門を除いて焼けてしまい、さらに最初の東京オリンピックの際、ホテル建設のため敷地が小さくなり、徳川家の墓所も小さく集められいる。ここは低地からわずか上がった段丘面(?武蔵野面)上である。そのあと愛宕神社を訪ねる。曲垣平九郎が馬で駆け上がった急階段が有名で、傾斜40度86段である。ここは26mで下末吉面(淀橋台)にあたる。

2025年4月24日木曜日

「なぜ日本は没落するか」

「なぜ日本は没落するか」(岩波書店)森嶋通夫著を読む。ノーベル経済学賞に日本人で一番近かったとされる経済学者が 20世紀末に日本の没落を予想する。以下その内容をまとめる。戦前の教育と戦後の教育の不整合、戦後の使命感のないエリート、日本陸軍の思想が戦前戦後の日本社会の構造にいかに影響したか、高度経済成長のとにきのみ有効だった終身雇用と年功序列、詰め込み教育から考える教育への転換の必要性、国の行き詰まりを解決するには東アジアの連係が必要、そのために必要なこと、太平洋戦争からの日本の総括、東條英機、昭和天皇はどんな行動をとったか、不景気になるとでてくる右側の喧伝、歴史の事実を学ぶ重要性。日本に関する深い考察がなされ、そういうことだったかと感じることが多かった。

2025年4月14日月曜日

宇宙の距離測定の方法

宇宙研究の歴史は各天体の距離測定の歴史でもある。ここで主な宇宙の距離測定の方法をまとめる。

地球の大きさ:エラトステネスの方法,半径6400km

月の大きさ:月食の時の地球の影の1/4,直径3200km

月までの距離:月の視直径が0.5度である.38万km

太陽までの距離:半月の時の地球から見た月と太陽の離角(89.85度),1.5億km

近傍の恒星:年周視差

やや遠くの恒星:主系列星の絶対等級と見掛けの等級の比較

球状星団と近傍の銀河:脈動変光星の変更周期と見かけの等級

やや遠くの銀河:超新星爆発の絶対光度と見かけの等級

遠くの銀河:赤方偏移量

2025年4月11日金曜日

和光樹林公園

4月から和光国際高校に勤めることになった。地元の大地の話題を取り入れるために、職場のすぐそばの和光樹林公園を歩いた。

ここは武蔵野台地の一部の朝霞台で、その台地上の小河川の谷中川の源流部に当たる。河川はきれい護岸されているが、当日は水は流れてなかった。また、写真の少し上流には池があった。樹林公園は散策に心地よい場所で武蔵野面にしてはやや起伏がある感じがする。ピークを過ぎた桜がきれいであった。

2025年4月2日水曜日

ミャンマーの地震

3月28日に発生したミャンマー中部を震源とするマグニチュード7.7の大地震について、4月2日の段階でミャンマーで実権を握る軍はこれまでに2886人が死亡し、4639人がけがをしたほか、373人の行方がわからなくなっているとしています。

国土地理院によるとミャンマーの地震(マグニチュード=M7.7)を引き起こしたザガイン断層が震源に近いマンダレーの北方から首都ネピドーの南方まで、長さ400キロ以上にわたって水平方向にずれたと発表した。南北に延びる断層の西側が北へ、東側が南へずれる「横ずれ断層」で、最大のずれ幅はネピドー北方の6メートル程度だった。

ザガイン断層は、ミャンマー中央部を南北に走る巨大な断層である。インドプレートとスンダプレートの間に分布する主に大陸性の右横ずれ型トランスフォーム断層である。ヒマヤラ山脈前縁に沿った活発な大陸衝突帯とアンダマン海の発散型境界の間にあって両者を結んでいる。

2025年2月23日日曜日

「毒になる親」

「毒になる親 TOXIC PARENTS 一生苦しむ子供」スーザン・フォワード著 玉置悟訳 講談社+α文庫 を読む。

米カウンセラーによる不健全な親により精神的にいびつになった子供達のレポート。義務を果たさない、コントロールする、アルコール中毒、物理的or言葉による暴力、近親相姦などのより子供たちはどう育ってしまったか。精神的にどのような状態になるか。次にそれを克服するためにはどう認識し親と対峙していくかがまとめられている。詳細に分析されているとともに重い話である。人が成長していく過程で健全な親子関係の必要性を認識させてくれる。

2025年2月3日月曜日

「蟹工船」

「蟹工船」小林多喜二著を青空文庫で読む。戦前のオホーツク海での蟹工船(蟹をとり、加工し缶詰を作る)を素材にした小説。過酷な労働と理不尽な労務管理のもとでの最底辺の人びとの生活を描く。その臭いや汚れがこれでもかと表現される。利益のため沈没船を無視、働かない・反抗的な者に対するリンチ、当時の露骨な資本主義下での搾取される捨てられる人びと、その中に芽生えた連帯、そして失敗、本文では自分たちの権利獲得までは描かれていない。

前に小樽を訪ねたことがある。坂の多い街を歩き歴史的な建造物や観光化された運河を見たが、小説とはいえこんな側面もあったのを再認識。またドライブで小樽の高台に行ったときの多喜二のモニュメントを見た。2025年1月19日日曜日

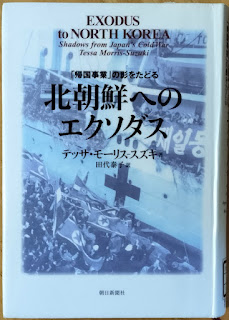

「北朝鮮へのエクソダス」

「帰還事業」の影をたどる 北朝鮮へのエクソダス,テッサ・モーリス‐スズキ著,田代泰子訳(朝日新聞社)を読む。

主に1959~67年に9万強の人々が北朝鮮の渡った帰国事業がいかに行われたのかを調べたレポート。赤十字やアメリカなどに残され、開示された文章を丁寧に分析してその全体像を明らかにする。植民地をもっている国が負けそれを手放す場合、自国にいる旧植民地の人には自国の国籍を与えるのが通常であるが、日本の場合朝鮮人、台湾人から日本国籍を取り合上げたことが問題の基礎にある。この事業の発端は、4.3の済州島での虐殺のさいに日本に逃げてきた人たちが北朝鮮へ行くことを希望したことにはじまる。在日の朝鮮人は多くが南朝鮮から来ておりこの人たちが帰還事業で北朝鮮に行ったことになる。

この事業は日本政府、北朝鮮、韓国(李承晩)、アメリカ政府、ソビエト、赤十字のそれぞれのことなる思惑がいかにぶつかり合って成立する。日本の場合政府が政治・治安(貧困にああえぐ者たちの中には共産主義活動に走るものも多数いた)・経済(社会福祉の重み)上の懸念と偏見から彼らを排除したいという考えからである。北朝鮮は当初乗り気がなかったが、朝鮮戦争後の人手不足と対外的に人道をアッピールできること、日本・韓国に対する楔の考えがあった。韓国は北朝鮮への帰還事業には強烈に反対していたが、赤十字が関与する人道的な行事に反対できなかった。アメリカは日本の左右いずれもが帰国事業に賛成でかつ安保改正をひかえていたので賛成した。ソビエトは台頭する中国に対して北朝鮮への影響力を高める狙いがあった。赤十字本部は当初人道支援という題目で動かされたが、その実態を知るにしたがって及び腰になる状況になり、また赤十字の中での日本赤十字および朝鮮赤十字の本部とは異なるかんがえのもと行動する。

最後に帰還者の苦労が語られている。北朝鮮に余裕があった当初はそれなりの待遇があったが、その後多くのものが苦難な状況に追い込まれる。そのなかから脱北をする帰還者。複雑な戦後政治の中で行われた帰還事業を実態を教えてくれる本であった。

2025年1月7日火曜日

弥彦神社

年始に1泊の観光旅行で新潟を訪ねた。数か所見学したが、弥彦神社について簡単にまとめる。越後国一宮で由緒のある神社であるが1956年の群集事故としての弥彦神社事件で有名である。この時期の新潟らしい冷たい小雨の中一の鳥居、二の鳥居と進む、ここから先は一方通行の指示、石段を上がり随神門をとおり拝殿まですすむ。このあと車清祓所をとおり、火の玉石、相撲場をみて駐車場にもどる。時間があったのでお土産屋で甘酒を飲む。良い時期と晴天であったらロープウェイで山頂まで行きたかった。

1日目 越後湯沢→西福寺→寺泊→新潟

2日目 →弥彦神社→玉川酒造→越後湯沢

.jpg)

.jpg)

.jpg)